量子计算赛道升温量旋科技获数亿融资

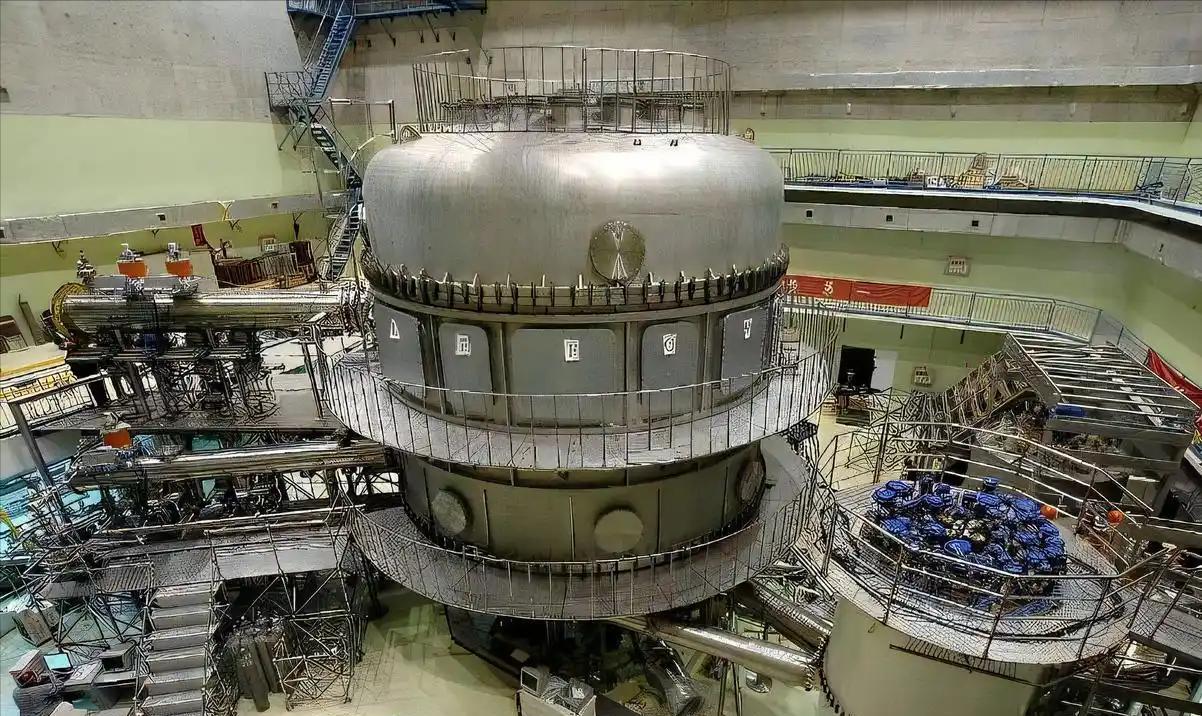

量子计算赛道升温量旋科技获数亿融资在人工智能时代对算力需求持续爆发的背景下,作为下一代计算技术,量子计算吸引着资本市场的关注。近日,南都湾财社记者获悉,深圳量子计算公司量旋科技宣布完成数亿元B系列轮融资。本轮投资方包括建信股权、梁溪科技城发展基金,以及星空投资、华强资本、九颂基金等多家机构。据了解,本轮融资将主要用于其核心技术的迭代升级、产品商业化拓展以及全球化业务布局。从超导量子芯片设计制造到整机集成全链条自主研发公开信息显示,量旋科技成立于2018年,此前已获得四轮融资,是一家致力于推动量子计算产业化和普惠化的一站式解决方案服务商。与业内其他专注单一技术路线的公司不同,量旋科技目前同时布局两条产品线。其一,是面向教育科研市场的桌面型核磁共振量子计算机。量旋科技创始人兼CEO项金根此前在接受采访时透露,其“双子座”等系列桌面型产品已销往全球40余个国家和地区的超过200所高校及科研机构,是公司当前主要的商业化产品与营收来源。其二,则是代表其长远技术目标的产业级超导量子计算机。“桌面型量子计算机还有一个缺点,就是它的比特数不够多,这意味着它的算力就不够强。要突破量子计算机高算力瓶颈,就需要更多比特,那就是另外一条路线,即超导量子计算机路线。”项金根此前在接受南都湾财社记者采访时介绍。目前,量旋科技已具备从超导量子芯片设计、制造到整机集成的全链条自主研发能力,并已实现自研“少微”芯片和国内首台超导量子计算机整机的海外出口。按照其规划,公司计划在2025年推出百比特级的超导量子计算机。此外,公司亦开发了“量旋云”量子计算云平台与“SpinQit”编程框架等软件产品,以降低量子计算的使用门槛。传统计算模式正逼近其物理性能极限从产业视角来看,资本之所以投入量子计算这一长周期、高门槛的赛道,其根本驱动力在于传统计算模式正逐渐逼近其物理性能极限。随着人工智能模型的参数规模和数据量呈指数级增长,算力不足已成为行业发展的突出瓶颈。量子计算因其在原理上具备的超强并行处理能力,被视为解决未来算力瓶颈的重要探索方向之一。近年来,包括IBM、谷歌在内的国际科技巨头均在此领域投入重金,一场围绕量子计算的全球竞赛已全面展开。然而,尽管前景广阔,但整个行业距离真正的“实用化”阶段仍有相当长的距离。项金根此前在接受采访时曾坦言,一个严苛的“实用化”标准是,量子计算机在解决某个工业问题时的性价比要能超越传统的超级计算机,而“现在其实都还达不到”。这一判断也揭示了行业的普遍现状:当前量子计算机在金融、生物医药等多个领域的应用,更多仍处于“场景探索”与“算法验证”阶段,而非成熟的商业解决方案。同时,行业的技术挑战依然严峻。如何在大规模扩展量子比特数量的同时,保证极高的保真度、降低错误率,是全球所有从业者面临的核心技术难题。业内普遍认为,要实现具备“容错”能力的通用量子计算机,可能还需要十年甚至更长的时间。今年全球量子计算营收规模超10亿美元不过,量子计算行业的前景依然十分广阔。据麦肯锡统计,2025年,全球量子计算营收规模超过10亿美元;到2035年,量子计算的市场规模可能达到280亿美元至720亿美元,量子通信的市场规模可能达到110亿美元至150亿美元,整个量子科技(QT)产业总规模将接近1000亿美元;到2040年,量子科技市场规模将达到1980亿美元。因此,对于量旋科技这类身处其中的科创企业而言,资本的加持不仅在于获得研发“弹药”,更在于为其探索商业化路径、应对长期技术挑战提供了宝贵的缓冲时间。未来,量子计算企业如何在下一代计算革命中抢占先机,仍取决于其能否率先跨越从实验室到产业应用的鸿沟,将理论上的算力优势,转化为具备商业价值的现实生产力。